Les bisses, rayes ou encore rais (Wasserleiten ou Suonen en allemand) sont les plus de 180 canaux d’irrigation qui s’étirent le long des flancs des vallées valaisannes. Construits de main d’homme à partir du Moyen Âge, ils font désormais partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Regard vers le passé et excursion à Brigue, où la ferme bio Schmeli allie des techniques d’irrigation anciennes et modernes.

Des précipitations insuffisantes pour l’agriculture : un défi qui évoque le changement climatique ou les pays du Sud. Or ici, ce n’est pas le cas : dans les vallées sèches intra-alpines, l’eau a toujours été une denrée rare, les nuages se déversant principalement sur les versants nord et sud. En raison de ces caractéristiques naturelles, les populations ont dû chercher des solutions pour amener l’eau au bon endroit. Le système d’irrigation le plus fameux de Suisse se trouve en Valais. Dès le début du XIe siècle, il est attesté que les prairies, vergers et vignes étaient irrigués par les bisses, c’est-à-dire des canaux d’irrigation.

Des constructions audacieuses et une coordination communautaire

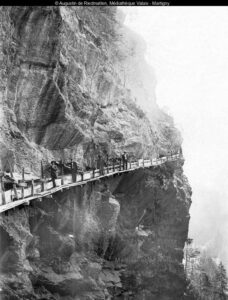

L’eau des bisses provenait pour la plupart de ruisseaux, eux-mêmes alimentés par des sources, des névés ou des glaciers. Puis l’eau était acheminée dans des canaux présentant le plus petit dénivelé possible vers les prairies à irriguer. On ne reculait devant aucun obstacle pour amener l’or bleu là où il était nécessaire : des canaux étaient creusés dans les rochers et lorsque ce n’était pas possible, des conduites en bois étaient suspendues aux parois rocheuses. Pour l’irrigation proprement dite, l’eau était retenue au sommet du terrain à irriguer. Elle se déversait ainsi hors du canal, irriguant les terres cultivées situées en contrebas. Au fond du champ, elle s’écoulait dans un autre canal. Une bonne coordination était nécessaire, car tout le monde ne pouvait pas arroser en même temps le long d’un bisse. Chaque utilisateur avait droit à une certaine part d’eau, exprimée en heures généralement disponibles sur la base d’un tournus de deux semaines. La contribution d’entretien du bisse était fournie par rapport au nombre d’heures d’utilisation. Un gardien contrôlait que tout se déroulait selon les règles. Les droits d’eau des différentes familles étaient gravés sur des planchettes en bois, lesdits bâtons à marques. Ceux-ci permettaient de clarifier la situation en cas de conflits.

De l’irrigation par ruissellement au réseau par aspersion

À partir des années 1950, ce système de pentes irriguées par ruissellement a peu à peu été remplacé par des installations d’arrosage par aspersion – tout d’abord dans le Valais romand riche en vignobles puis, dès les années 1980, de plus en plus dans les prairies de fauche du Haut-Valais. Ces installations, la plupart du temps alimentées par les bisses, ont l’avantage de nécessiter moins de travail, car elles permettent un arrosage régulier et prévisible. Là où l’irrigation par ruissellement a été conservée, elle fonctionne de la même manière qu’autrefois, mais les droits de l’eau sont désormais consignés sur papier, les bisses sont en partie alimentés par d’autres sources et leur construction est plus moderne (utilisation de béton, raccord à des barrages, etc.).

Pas uniquement pour l’approvisionnement en eauOutre l’irrigation, on utilisait autrefois l’eau dans d’autres buts : on attribuait un effet fertilisant aux minéraux qu’elle contient, elle aidait à répartir le fumier, à lutter contre les parasites par noyade et à réchauffer le sol au printemps. Même sur le Plateau, où les précipitations étaient suffisantes au Moyen Âge, on a misé sur l’irrigation pour ces mêmes raisons, notamment dans les prairies irriguées de la Haute-Argovie bernoise, qui font également partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. |

David Müller, qui exploite avec sa partenaire Piera Sutter la ferme bio Schmeli au-dessus de Brigue depuis trois ans, utilise aussi bien l’irrigation par ruissellement que le réseau par aspersion. La raison de cette double approche est pragmatique : des réseaux fixes d’arrosage par aspersion sont installés sur les terres agricoles, tandis que les agriculteurs et agricultrices de Brigue utilisent encore le système d’irrigation par ruissellement sur les terrains constructibles. David confirme que l’irrigation par ruissellement nécessite nettement plus de temps que l’arrosage. Il a le droit d’utiliser l’eau des bisses toutes les deux semaines pendant deux jours, aussi bien pour l’irrigation par ruissellement que pour le réseau par aspersion. Durant ces deux jours, il est totalement au service de l’eau, même la nuit parfois. Par rapport au passé, la charge de travail a toutefois diminué grâce aux installations d’arrosage par aspersion, car elles nécessitent moins de présence.

Un art aux conceptions variées

Venant d’un autre canton alémanique que le Valais (Üsserschwizer), David ne connaissait pas le système d’irrigation par ruissellement ; son prédécesseur l’a initié à cet art. Il apprécie le fait que l’irrigation par ruissellement est plus flexible que le système d’arrosage par aspersion : on peut ainsi arroser rapidement un champ en retenant toute l’eau d’un seul coup. L’eau est cependant moins bien absorbée par le sol. Une autre technique consiste à retenir l’eau en partie seulement et celle-ci s’écoule en quantité moindre et plus lentement sur la prairie. « Je remarque que les prairies irriguées par ruissellement présentent une plus grande variété de plantes, car l’eau ne s’infiltre pas régulièrement partout, raconte-t-il. Pour ces prairies, je perçois donc des contributions spécifiques de la Confédération. » Les bisses prouvent que l’eau n’était pas non plus une évidence pour les générations précédentes – et leurs constructions audacieuses conservent aujourd’hui encore une grande importance : en tant que système d’irrigation au vu de la sécheresse croissante des années à venir, pour l’aménagement d’un paysage présentant beaucoup de diversité et de niches ainsi que pour le tourisme.